甘さの裏には苦〜い現実あり! 果樹農家さんの奮闘がわかる動画特集

北から南まで、さまざまな果物が生産されている日本列島。

風土を生かした栽培によって四季の味を楽しめる裏側には、農家さんたちの工夫や天候との闘いがあります。

今回は、おいしい果実を育てるべく奮闘する農家さんたちの姿を紹介するインタビュー動画をピックアップしました。

■ ポイントは水との駆け引き! 愛媛の「紅まどんな」

■ 台風被害を通じた縁が生んだ「松山アボカド」

■ ポイントは水との駆け引き! 愛媛の「紅まどんな」

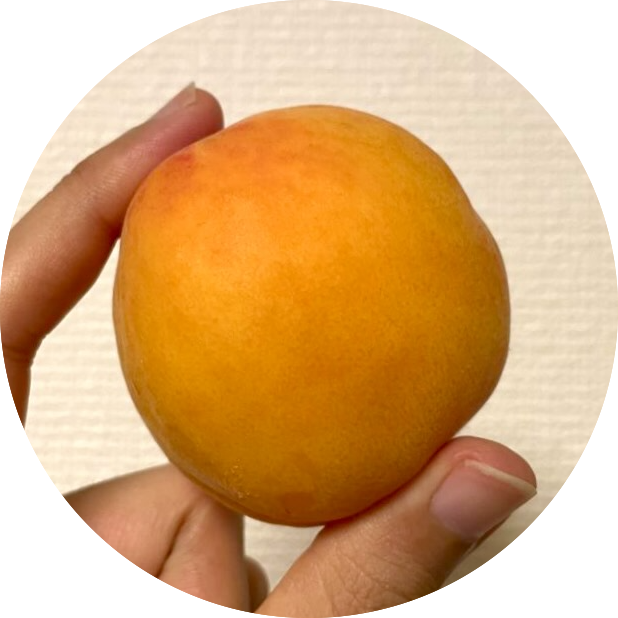

松山市で生産されているのは、愛媛県を代表する高級かんきつ「紅まどんな」です。2005年に登録された品種で、糖度や酸度などの厳しい基準をクリアしたものだけが、紅まどんなとして出荷されます。

農家の丸山泰司さんが語る紅まどんな栽培のポイントは、繊細な水の管理。夏場にはたっぷり水を与えて実を太らせますが、その後は木にストレスを与えて果実を甘くさせるために、水の量を細かくコントロールします。木を疲れさせ過ぎないバランスが難しいんだそうです。

果皮の濃いオレンジ色も紅まどんなの特徴。しかし実が熟す頃に雨に当たると傷がついてしまうため、天気予報を見ながらハウスの屋根を開け閉めします。とにかく、水との闘いなんですね!

そんな工夫が凝らされた紅まどんなは、丸山さんも上出来と認めるおいしさ。南海放送の水口佳美アナウンサーも「果肉がぷるっぷる! ジュースみたい」と舌鼓を打ちます。

■ 台風被害を通じた縁が生んだ「松山アボカド」

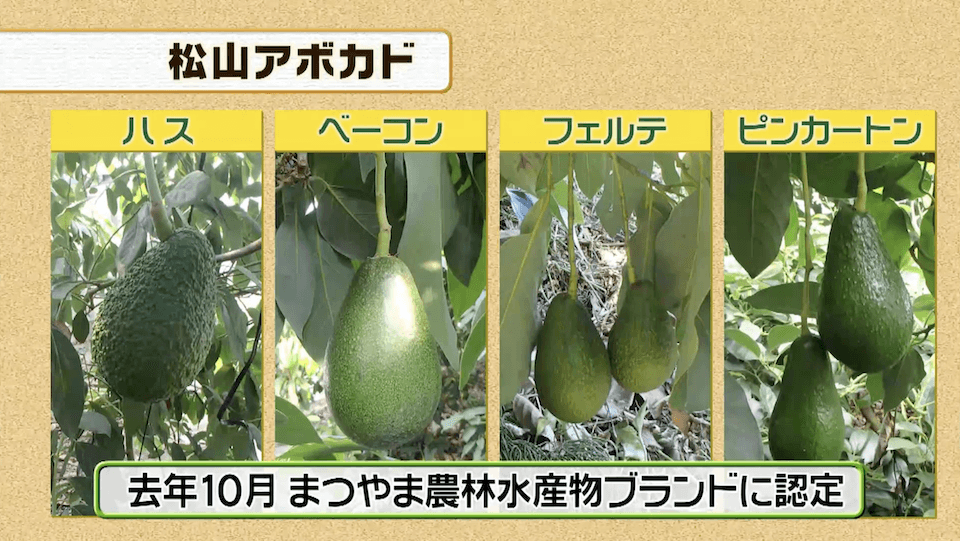

こちらも同じく松山市の名産、アボカドです。なんとアボカドは世界で1000ほどの品種があるそうで、そのうち4品種が「まつやま農林水産物ブランド」として認定されています。

スーパーでもよく見かける「ハス」、寒さに強い「ベーコン」、油分が豊富な「フェルテ」、果肉が多くクリーミーな「ピンカートン」と、それぞれ味わいや収穫時期が異なる品種です。

高浜地区で農園を営む森茂喜さんがアボカドを育て始めたのは、32年前のこと。1991年の台風19号により、当時育てていたかんきつが塩害に遭ってしまい、3分の1ほどが枯れてしまったそうです。そこでお見舞いに訪れた苗木業者さんが、記念樹として提供してくれたのがアボカドの木でした。

そうした縁で栽培が始まり、植えてから10年後に実が付いた森さんのアボカド。高浜地区は冬も温暖で水はけがいいため、アボカドを育てるのに適した土地なんだとか。

現在、森さんの園地では約100本のアボカドが栽培されており、最初の苗も高さ8メートルほどにまで成長しています。

「アボカドは野菜じゃないの?」と思った方もいるかもしれませんが、実は果物なんです! ほかの多くの果物と同じように「砂糖や乳製品にも合う」とのことで、動画では森さん直伝のおいしい食べ方も紹介されています。見ればきっとまねしたくなりますよ〜。

■ 果物に込められた想いを知って味わおう!

以上、果物が生産されるまでの背景に注目した動画をご紹介しました。普段スーパーに並んでいる果物も、それぞれに農家さんたちの苦労や工夫があることを知ると、よりありがたみをもって味わえそうですね。

ここでは紹介しきれなかったストーリーやおいしさの秘密についても、ぜひ動画でチェックしてみてください!

(編集:ノオト)

のぞポンライター

杏太郎

果物好きライター。プラム、キウイ、パイナップルといった酸味のあるフルーツを好んでいます。